来月は旅行に行くことになったんだよ

旅行前に痩せるんだよー

ぶーも痩せるんだよー

1ヶ月で痩せるんだよー

どうしたら1ヶ月で痩せられるかなー

食べないでひたすら寝るんだよー

どうしたの?

1ヶ月で痩せる方法を考えてるんだよ

1ヶ月で結果出すのは中々難しいかもね・・・

現在の体重にもよるけど、方法が無いわけじゃないかもね

そうなの?

おしえてほしいんだよー

1ヶ月で結果が出る方法その1 調理方法を変える!

調理方法を変えることでカロリーは大幅に変わります。

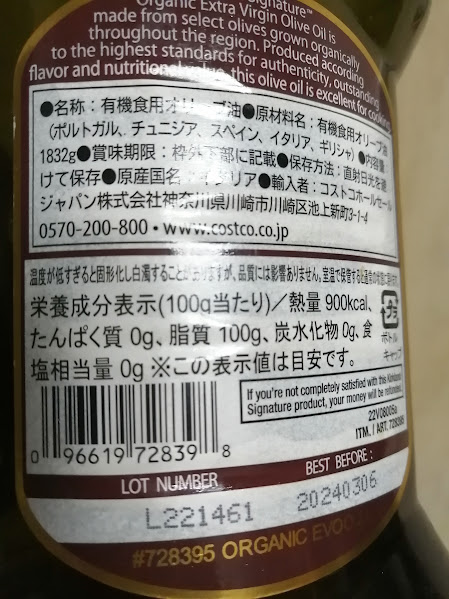

1.油の使用量と吸収量の違い

食品を調理する際に使用される油は非常にカロリーが高いです。

・油のカロリーについて:1gの油(油脂)は約9カロリーのエネルギーを持っています。これは炭水化物やタンパク質(いずれも1gあたり4カロリー)の2倍以上のカロリーです。

・調理方法による油の吸収量:調理方法によって、食材がどれだけ吸収するかが大きく異なります。

脂質100gに対して熱量が900カロリーある事が分かります。

脂質の摂取量を減らすことがカロリー摂取を減らすことになりますので調理方法を変えて油を使用しない、または少量で済む方法を選択するようにしましょう。

・「茹でる」、「蒸す」:最も脂質を抑えられる調理方法になります。

食材本来の味を楽しめるだけではなく、余分な脂を落とすことができます。特に、肉類は茹でることで油が溶け出して、大幅な脂質カットができます。

・「網焼き」、「グリル」:油を使用せずに焼くことで、食材から溶け出した油を落とすことができます。魚焼きグリルやフライパン用のグリルシートを活用するのも良い方法です。

無印良品で購入した蒸篭(せいろ)です。

食材を蒸すことで、素材の旨味が良く出ます!

「蒸す」が一番カロリーを抑えられる上に食材本来の味がでるから、余計な調味料も使用しなくて済むんだよね

・「煮る」:煮物も脂質を抑えるのに効果的です。ただし、肉から出た脂が煮汁に浮くため、冷まして固まった脂を取り除いたり、調理中にこまめにアクと一緒に脂をすくい取ったりすると、さらに効果的です。

・揚げ物:食材が油に吸い込んでしまう為、脂質の量が非常に多くなります。特に衣をつけたフライや天ぷらは、衣が油を吸収しやすいため注意が必要です。

・炒め物:炒め物も油の使用量が多くなりがちです。フッ素樹脂加工のフライパンを使用したり、少量の油で調理したり工夫が必要です。

なるべく油を使用しないことがカロリーを抑えるポイントですね!

調理前のひと手間で、脂質を減らすことができます。

食材の下ごしらえー?

調理前に食材に手を加えるんだよ

・肉の脂身や皮を取り除く:鶏皮は皮に多くの脂身が含まれています。調理前に皮を取り除くことで、手軽に脂質をカットできます。豚肉や牛肉も目に見える脂身はできるだけ切り落としましょう。

・下ゆで・湯通し:脂身の多い肉(豚バラ肉)などは一度熱湯で下茹でしたり、軽く湯通ししたりすることで、余分な脂を落とせます。煮込み料理などでは、この下ごしらえが味をさっぱりさせる効果もあります。

豚しゃぶとゴーヤの和え物 約350カロリー未満

作り方などの詳細はこちらからどうぞ!

夏に痩せるダイエットヘルシーメニュー3選をご紹介!

夏に痩せるダイエットヘルシーメニュー3選をご紹介!

調理器具や使用する油にも気を配ることで脂質を抑えられます。

・フッ素加工のフライパン:テフロン加工のフライパンを使用すれば、油を引かなくても焦げ付きにくいため、油の使用量を減らすことができます。

・ヘルシーな油を選ぶ:揚げ物や炒め物で油を使用する際は飽和脂肪酸が少ない植物性の油を選ぶと良いでしょう。(オリーブオイル、菜種油など)ただし、どの油もカロリーが同じなので、注意が必要です。

すごいフライパンがあるんだねー

そうだね、無理に高いフライパンを購入しなくても安価なものでも定期的に交換したほうがコスパが良いってこともあるみたいだね

あたらしいフライパンはツルツルなんだよー

調理が終わった後にも、脂質を減らす工夫があります。

・煮汁の脂を取り除く:煮込み料理やスープは一度冷やすと表面に脂が白く固まります。これを取り除けば、簡単にカロリーと脂質をカットできます。

・キッチンペーパーでふき取る:肉をソテーしたり、照り焼きにする際、フライパンに溜まった脂をキッチンペーパーで拭き取ると、脂っこさを抑えられます。

調味料も脂質の大きな供給源となり得ます。

・ノンオイルドレッシングを選ぶ:サラダに使用するドレッシングは、ノンオイルのものを選ぶと大幅に脂質をカットできます。

・出汁(だし)の活用:油分を減らすと味が物足りなく感じることがあります。その際は出汁をしっかり取ることで、旨味を補うことができます。

・香辛料や酸味を利用する:香辛料(唐辛子、コショウ)や、お酢、レモン汁などを活用することで味にアクセントを加え、油の量を減らすことができます。

食材にひと工夫を加えたり組み合わせる事で、料理が美味しくできるんだよね

美味しくできる上にカロリーカットできているなんて、すごいんだよー

1ヶ月で結果が出る方法その2 和食中心の生活にする

日本人の食事といえば和食ですが中華や洋食に比べて和食は低脂肪、低カロリーな食事が中心となっています。和食は健康的な食事習慣ですので一ヶ月も続ければ効果が出始めるでしょう。

和食は脂質を抑えた、さっぱりとした食事内容になっています。

和食は、中華や洋食に比べて油を大量に使用する調理法が少ないのが特徴です。

・和食:「茹でる」、「蒸す」、「煮る」、「焼く」といった、油を使用しないか、ごく少量で済む調理方法が基本になります。また、和食の旨味は昆布や、鰹節から取った出汁(だし)が中心となっており、油に頼らずに深い味わいを出すことができます。

・中華料理:炒め物や揚げ物など、油を大量に使用する調理方法が多いため、カロリーや脂質が高くなりがちです。食材が油を吸収することでカロリーが大幅に増加します。

・洋食:バターや生クリーム、チーズといった乳製品、そして肉類の脂身を多く使用する傾向があります。これらの食材は高脂肪であり、カロリーも高くなります。またソテーやフライなど、油を使用する調理法も一般的です。

農林水産省「食事バランスガイド」とは

1日に、「何を」、「どれだけ」食べたらよいかを考える際の参考にしていただけるよう、食事の望ましい組み合わせとおおよその量をイラストでわかりやすく示したものです。

和食の基本的な献立である「一汁三菜」は栄養バランスが整いやすく、ダイエットに適しています。

・一汁三菜:「主食(ごはん)」、「汁物(味噌汁)」、「主菜(肉や魚)」、「副菜2品(野菜、きのこ、海藻など)」で構成されます。

・多様な食材:この構成により、炭水化物(主食)、タンパク質(主菜)、ビタミンやミネラル、食物繊維(副菜)といった主要な栄養素をバランスよく摂取することができます。特に、野菜や海藻、きのこ類を豊富に摂ることで低カロリーで満腹感も得られ、便通改善に役立ちます。

・植物性タンパク質の活用:和食では魚介類だけではなく、豆腐や納豆、味噌といった大豆製品から良質な植物性タンパク質を摂取する機会が多く、動物性脂肪の過剰摂取を防ぎやすいです。

和食はさっぱりと食べられるから外食でも和食のお店を選ぶと比較的カロリーを抑えられることが多いよ

うさ、お蕎麦も大好きなんだよー

和食では、食材がもともと持っている脂質を減らす調理法も取り入れられています。

・魚:焼き魚は、グリルで焼くことで溶け出した油が下に落ちる為、フライパンで焼くよりも脂質を抑えられます。

・肉:豚の角煮など、脂身の多い肉は一度下茹でをして余分な脂を落とす下ごしらえが一般的です。

もちろん、和食にも天ぷらや唐揚げなどの揚げ物、丼ものなど高カロリーになりやすいメニューも存在します。しかし、全体的な傾向として中華や洋食に比べて油の使用量が少なく、栄養バランスが摂りやすいという点で、ダイエットに適しているとされています。

とはいえ、ダイエット中は揚げ物(天ぷら、唐揚げ)は避けた方が無難かな・・・。

エビの天ぷらもとんかつもダメなのー?

エビ天もとんかつも揚げてるからやめておくんだよー

天ぷらは衣が油を吸収している為、カロリーが多くなりがちです。

1ヶ月で結果が出る方法その3 食べる順番を変える

食べる順番を変えることで得られる効果は主に血糖値の急激な上昇を抑える事、そして満腹感も早く得て食べ過ぎを防ぐことにあります。これを実践すれば約一ヶ月で効果が出始めるでしょう。

ダイエットで楽に痩せる方法2025年8月「低GI値の食品」

ダイエットで楽に痩せる方法2025年8月「低GI値の食品」

血糖値の急激な上昇(血糖値スパイク)はカラダに様々な悪影響を及ぼします。

・脂肪を蓄積しやすくなる:血糖値が急上昇するとインスリンというホルモンが大量に分泌されます。インスリンは血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませる役割を担いますが、過剰なインスリンは、余分なブドウ糖を中性脂肪として蓄積させてしまいます。

・血管に負担がかかる:血糖値スパイクは血管の内被細胞にダメージを与え、動脈硬化のリスクを高めます。

・眠気や集中力の低下:食後に眠くなったり、だるくなったりするのも、血糖値スパイクが原因の一つとされます。

なんかこわいんだよー

目に見えないカラダの内側ではこういう事が起こっているんだね・・・

食べる順番による血糖値コントロールのメカニズムとは・・・血糖値の上昇を穏やかにするためには食物繊維を豊富に含むものから食べ始めることが効果的です。

- 食物繊維(野菜、海藻、きのこ)

- タンパク質(肉、魚、大豆製品など)

- 炭水化物(ごはん、パン、麺類など)

1.食物繊維

・食物繊維は消化されにくいため、胃や腸の中で食べ物の移動をゆっくりにさせます。

・これにより、後から食べる糖質が小腸で吸収されるスピードが遅くなり、血糖値の上昇が緩やかになります。

・また、食物繊維は糖の吸収を阻害する作用を持っています。

2. タンパク質

・食物繊維の次にタンパク質を摂ることで胃酸の分泌が促され、消化酵素が働き始めます。

・タンパク質も血糖値の急激な上昇を抑える働きがあります。

3. 炭水化物を最後にする

・さいごに炭水化物を食べることで先に食べた食物繊維とタンパク質が壁のようになり糖の吸収を緩やかににします。

・これにより、インスリンの過剰な分泌が抑えられ、脂肪として蓄積されにくくなります。

この食べ方の事を一般的に「べジファースト」「ベジタブルファースト」と呼びます。

野菜を先に食べることで血糖値の急上昇を抑えることができます!

食べる順番を変えることは、食事全体の量を減らす効果も期待できます。

・食物繊維による満腹感:野菜や海藻、きのこ類は「かさ」があり、よく噛むことで満腹中枢を刺激します。また食物繊維は胃の中で水分を吸収して膨らむため、少量でも満腹感を得やすくなります。

・主食の食べ過ぎを防ぐ:最初に食物繊維を多く含むものを食べることである程度お腹が満たされます。その結果、さいごに食べるごはん、パンといった主食の量を自然と減らすことができます。

さいしょからごはんをいっぱい食べるとダメなんだねー

さいしょからご飯を食べちゃうと血糖値が急上昇しちゃう上に食べ過ぎに繋がりやすいから食べる順番を意識した方がいいみたいだね!

- ダイエット効果

- 生活習慣病の予防

- 食事の質向上

・ダイエット効果:血糖値の急上昇を抑えることで脂肪の蓄積を防ぎ、また満腹感を得やすくすることで食事量を減らす効果が期待できます。

・生活習慣病の予防:血糖値スパイクの抑制は糖尿病や動脈硬化などの生活習慣病の予防につながります。

・食事の質の向上:野菜から先に食べる習慣が身に付くために、野菜不足の解消にもなります。

たべる順番を変えるだけでこんなに効果があるんだねー

目に見えないから実感しにくいけど健康にとって重要なことだよね

1ヶ月で結果が出る!外食してもしっかり減量できる方法3選2025年8月 まとめ

- 調理方法を変える、「揚げる」、「焼く」➡「茹でる」、「蒸す」、「煮る」

- 和食中心の生活にする、「中華」、「洋食」➡「和食」

- 食事の順番を変える、「1、食物繊維」「2、タンパク質」「3、炭水化物」

これら3つの方法をご紹介しましたが、これらはそれぞれが独立した効果を持つだけではなく、互いに影響を与え合います。和食中心の生活にすることで「茹でる」、「煮る」といった調理方法の工夫を自然に取り入れられる食事スタイルです。そして食事の順番を変えることで自然に野菜や海藻を食べる習慣が身に付き、健康的な食事習慣が身につけられます。この3つのポイントを抑えることで、無理なく健康的にダイエットを進めることができ、約1ヶ月もすれば効果が出始めるでしょう。

上の写真、そばとおにぎりが美味しそうですね!これだけだと炭水化物ばかりになってしまうので、これに野菜や海藻をもっと増やしたりタンパク質を足すと、良いバランスになりそうです。

なるほどなんだよー、カロリーを減らすために食べ物を減らすだけじゃダメなんだねー

そうだね、食べないと脂肪を燃やすエネルギーが補給されないからバランスよく食べるってやっぱり大事なんだねー

あと1ヶ月後の旅行に向けて実践するんだよー

ぶーもー!

今回もうさとぶーがしっかりダイエットについて沢山お勉強できたみたいですね!

我慢しないで美味しく楽しく食べることがココロとカラダの健康につながると考えています。

ダイエットは辛かったり苦しいと継続できなかったり、諦めたりしてしまいます。

食べるものを少しづつ、カラダの事を考えたものに置き換えることでダイエットを意識しなくても

痩せていくものなのです。

みなさんといっしょに楽しくダイエットに励めたら、と思っています。

少しでも参考になればうれしいです!さいごまで読んでいただき、ありがとうございました!!

X(旧ツイッター)もやっています!フォローお願いします!

うさもプロテイン飲んで筋トレ頑張るんだよー!

— うさ@うさとぶーのダイエット (@taka_usa_boo) August 10, 2025

みんな、頑張ってるから、スゴク頑張れるんだよー!#ダイエット #減量 #腸活 #筋トレ pic.twitter.com/k1BhaXX8mi